Par Tania Boucher et Caroline Roche

Dans le monde du travail, les tensions relationnelles sont loin d’être anecdotiques. En un rien de temps, elles peuvent affecter les individus, les équipes et parfois tout le climat. Face à ces frictions, différents modes de prévention et règlement des différends (PRD) existent. Parmi eux, la médiation offre aux personnes un espace singulier pour se rencontrer à nouveau, et se comprendre autrement. Pour y voir plus clair sur ce que la médiation peut apporter, nous vous proposons dans cet article un tour d’horizon en cinq questions :

- Qu’est-ce qui distingue la médiation des autres modes de PRD?

- La médiation, c’est quoi exactement?

- Comment se déroule-t-elle concrètement?

- Dans quels cas est-elle appropriée?

- Quels sont ses bénéfices concrets?

La médiation dans le paysage des PRD

Au Québec, on assiste depuis quelques années à une croissance rapide des modes de prévention et règlement des différends (PRD). De telles approches visent à offrir des recours plus justes, plus rapides et plus satisfaisants que les procédures judiciaires traditionnelles, souvent jugées longues, coûteuses et polarisantes.

Parmi ces options, la médiation s’est progressivement imposée. Bien connue dans le contexte familial, elle gagne tranquillement du terrain en milieu de travail, surtout depuis la réforme du Code de procédure civile de 2016. Les organisations l’intègrent de plus en plus, dans une volonté de sortir des logiques strictement disciplinaires ou contentieuses au profit de voies plus collaboratives et plus durables.

Ce développement va de pair avec une professionnalisation croissante : on compte désormais plus d’un millier de médiatrices et médiateurs accrédité·es* en matière civile, commerciale et en milieu de travail**. Le signe d’un intérêt accru, mais aussi d’un souci de veiller à la qualité de ces interventions.

** Selon le rapport annuel du Barreau du Québec de 2024 https://www.barreau.qc.ca/media/x2xhb1f2/rapport-annuel-2024-2025.pdf

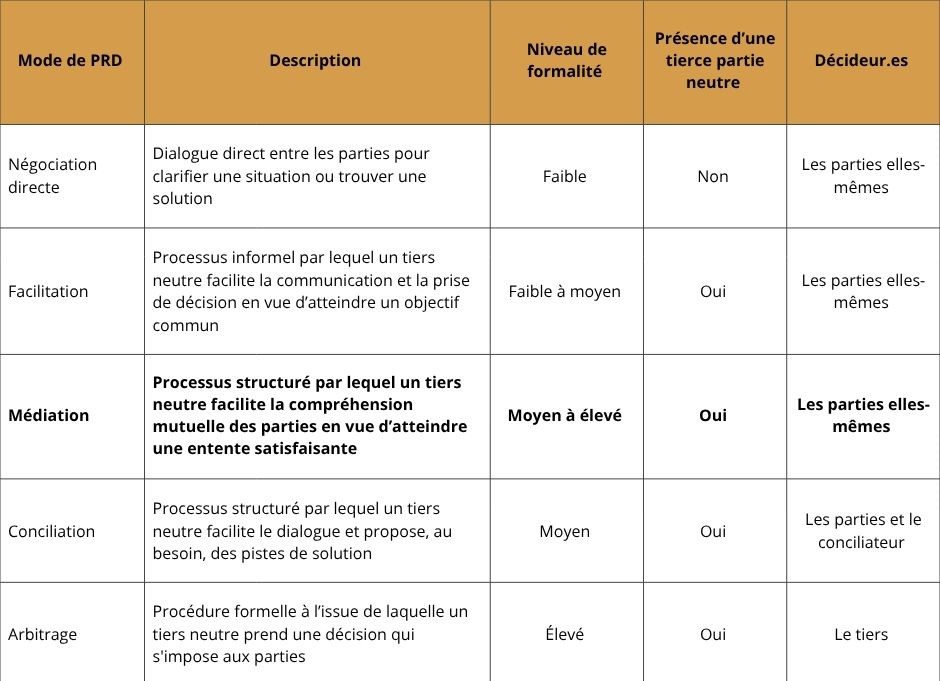

Pour situer la médiation parmi les autres modes de PRD***, on peut la positionner sur un continuum, du plus informel au plus formel, et du plus participatif au plus décisionnel. En voici un aperçu (liste non exhaustive) :

La médiation se situe donc au cœur de ce continuum : plus formelle que la facilitation, mais plus souple que l’arbitrage. Elle offre un cadre structuré et sécurisant tout en préservant l’autonomie et la participation active des parties.

La médiation, c’est quoi exactement?

La médiation, ce n’est pas juste « se parler autour d’une table ». Ce n’est pas non plus « pousser les personnes à faire des compromis ». C’est une démarche structurée, menée par un·e médiateur·trice – professionnel en dynamiques relationnelles –, à travers laquelle deux ou plusieurs personnes en conflit tentent de mieux se comprendre pour, éventuellement, s’entendre.

La médiation repose sur quelques principes clés :

- Volontariat : les parties choisissent librement d’entrer dans le processus et peuvent y mettre fin à tout moment. Ainsi, on assure leur bonne foi et leur esprit de coopération tout au long du processus

- Autonomie : les parties restent maîtres de leur situation en tout temps et trouvent leur propre solution. On favorise donc un engagement mutuel authentique et durable

- Impartialité : le ou la médiateur·trice ne prend parti pour personne. On favorise ainsi le traitement équitable des parties

- Confidentialité**** : tout ce qui est dit, écrit ou partagé est protégé et non utilisable dans des procédures ultérieures (enquête, procès…). Ce faisant, on libère la parole et évite toute peur de jugement ou de représailles

La médiation réhumanise les personnes et leur relation. Elle ne cherche pas à établir les torts ni à sanctionner qui que ce soit. Elle aide plutôt à cheminer vers des solutions gagnant-gagnant.

Comment se déroule une médiation, concrètement?

Un processus de médiation ne s’improvise pas. Il suit généralement les étapes suivantes :

- L’analyse préliminaire (avec le donneur d’ordre : direction ou RH) permet de comprendre le contexte et les enjeux, valider la pertinence de la médiation, identifier les parties prenantes et obtenir leurs consentements.

- Les rencontres individuelles (« pré-médiation ») consistent à expliquer le cadre, les étapes, le rôle de chacun·e et à s’assurer que les conditions sont réunies avant de poursuivre. Chaque partie exprime ses attentes et préoccupations.

- La séance de médiation (« plénière » ou « conjointe ») représente le cœur de la médiation, et peut durer de quelques heures à plusieurs rencontres. La personne médiatrice crée l’espace d’écoute, favorise la compréhension mutuelle (des émotions et des besoins), stimule la créativité. Une fois que les parties se sont mises « d’accord sur leur désaccord » et se sont réellement comprises, elles co-construisent une issue, et clarifient les modalités de leur entente.

- Le suivi (une ou plusieurs rencontres) permet de consolider les engagements ou ajuster la dynamique relationnelle post-médiation.

Au besoin, on peut ajouter des rencontres de préparation, des séances avec un représentant de l’employeur, de courtes pauses appelées « caucus ». Et si elles le souhaitent, les parties peuvent également être accompagnées par une personne de confiance (à l’exception d’un témoin). Attention, un accompagnateur ne peut en aucun cas s’exprimer ou prendre des décisions à la place des parties.

Dans quels cas la médiation est-elle appropriée?

La médiation n’est pas une solution miracle, mais peut être particulièrement indiquée lorsque les parties souhaitent :

- Préserver la collaboration et/ou la relation et n’y arrivent plus (rupture de confiance, ressentiment, incompréhension, etc.) : la médiation offre un espace pour identifier ce qui bloque et établir un nouveau cadre de collaboration saine

- Rétablir un canal de communication suite à des tentatives informelles non concluantes : la présence d’un tiers neutre permet de se parler à nouveau dans le respect grâce à un cadre clair et sécuritaire

- Apaiser le climat émotionnel car certaines émotions fortes empêchent ou rendent difficile un échange en direct : l’accompagnement des parties par un·e médiateur·trice favorise l’expression et la régulation des émotions

- Adresser une multitude d’enjeux qui dépassent le cadre du différend lui-même (climat de travail, dynamique d’équipe, réputation, etc.) : la médiation offre un espace pour aborder l’ensemble des besoins sous-jacents et facteurs d’influence

- Régler un conflit à l’abri des regards : le respect du principe de confidentialité auquel s’engagent les parties permet à chacun·e de s’exprimer librement en médiation, sans peur de jugement ou de représailles

- Agir avant que la situation ne se transforme en harcèlement psychologique : la médiation permet de désamorcer la situation à un stade précoce, afin d’éviter toute escalade pouvant mener à une procédure formelle

En revanche, la médiation n’est pas ou peu appropriée en cas de :

- Refus du dialogue ou de toute forme d’échange par au moins une partie (ou bien la personne y va uniquement par acquis de conscience) : l’absence de volonté diminue significativement les chances de parvenir à une solution gagnant-gagnant

- Forte asymétrie des pouvoirs : la médiation risque d’être perçue comme inutile par l’une des parties en plus d’accentuer le rapport de forces

- Conflit de nature strictement technique, juridique ou organisationnelle : le conflit peut être résolu en appliquant une règle ou grâce à une décision d’un·e gestionnaire, d’un·e expert·e ou encore d’un·e juge, rendant le recours à la médiation peu pertinent

- Enjeu de santé ou de sécurité (physique ou psychologique) déclaré par l’une des parties : la médiation pourrait aggraver sa santé ou sa sécurité

Quels sont les bénéfices concrets de la médiation?

Ce qu’on constate sur le terrain, c’est que la médiation peut offrir des retombées significatives à plusieurs niveaux.

Sur le plan individuel :

- Apaisement émotionnel : en se sentant réellement écoutées et comprises, les personnes vivent un soulagement et une baisse du stress et de l’anxiété liés au conflit

- Rétablissement d’un lien de confiance : l’écoute et la reconnaissance mutuelle permet aux personnes de se réapproprier leur parole, leur expérience et leur place, favorisant un retour progressif de la confiance

- Amélioration des habiletés de communication : en apprenant à exprimer leurs besoins de façon plus claire et respectueuse, les personnes développent leur habileté à communiquer et à méta-communiquer (communiquer sur leur manière de communiquer)

- Regain d’énergie et de concentration : le conflit étant dépassé, les personnes peuvent se recentrer sur leurs priorités, ce qui améliore leur efficience et leur bien-être

- Perception plus nuancée du conflit : après avoir expérimenté le conflit aux côtés d’un tiers neutre, les personnes ressortent avec une vision moins simpliste, plus nuancée et plus positive du conflit

Sur le plan organisationnel :

- Climat de travail apaisé : après avoir libéré la parole, les échanges redeviennent plus fluides, les non-dits se dissipent, l’ambiance est plus légère

- Cohésion d’équipe renforcée : après avoir traversé un conflit ensemble, les liens entre les membres se resserrent et le sentiment d’appartenance au groupe est plus fort

- Engagement collectif retrouvé : les membres de l’équipe retrouvent l’élan et la capacité de s’investir pleinement dans leur travail

- Responsabilisation accrue en situation de tension : ayant plus conscience de leur contribution aux dynamiques relationnelles, les membres de l’équipe s’auto-régulent mieux et se montrent plus proactifs

- Ancrage d’une culture du dialogue : après une médiation, l’organisation est encouragée à sortir d’une logique punitive ou défensive et à privilégier une approche collaborative des tensions

Conclusion

Alors, est-ce que la médiation fonctionne? Oui, dans 80% des cas, lorsqu’elle est proposée au bon moment et que les conditions de succès sont réunies.

Malheureusement, la médiation arrive souvent trop tard. On la propose comme une dernière carte à jouer quand elle pourrait être mobilisée plus tôt, en amont : pour désamorcer une tension, accompagner un changement délicat ou soutenir une équipe fragilisée.

Aussi, dans l’idéal, la médiation ne serait pas une intervention ponctuelle mais plutôt une philosophie du dialogue, qui invite à ralentir, écouter, comprendre et collaborer autrement. Elle permettrait d’offrir un espace où les personnes peuvent se rencontrer avec respect et courage – un acte engagé, porteur de sens et, surtout, de transformation pour une organisation.

Enfin, retenons que les modes de PRD se complètent et se renforcent mutuellement. Et la médiation, lorsqu’elle est comprise et bien mise en œuvre, devient bien plus qu’un outil ou un processus : c’est un véritable levier stratégique pour une organisation.