En collaboration avec Caroline Roche

Dans bien des organisations, les conflits semblent absents alors qu’ils sont simplement invisibles. Ils prennent la forme de silences – ou plutôt de non-dits –, de tensions latentes ou de frustrations refoulées qui finissent par miner la dynamique et la performance d’équipe voire, plus largement, de l’organisation.

Dans de telles situations, pourquoi tant de gestionnaires détournent le regard plutôt que d’intervenir ? Comprendre les freins à l’action est le point de départ pour mieux soutenir et outiller ces derniers dans le maintien d’un climat de travail sain.

L’inconfort provoqué par les conflits

Le conflit – et dans certains cas, le simple désaccord – provoque, chez de nombreuses personnes qui le vivent ou qui en sont témoins, un inconfort dont l’intensité peut aller d’une simple gêne à une forme de paralysie. Pourquoi ? Parce qu’il suscite des émotions telles que la peur, la honte, la colère ou le rejet.

Chez les gestionnaires, ce malaise se traduit le plus souvent par les commentaires suivants :

« Je crains d’empirer la situation. »

« J’appréhende ses/leurs réactions. »

« J’ai peur de m’emporter si ça dérape. »

« Je ne veux pas être accusé·e de partialité. »

« Je n’ai pas le temps ni l’énergie. »

Ces craintes sont bien réelles, et compréhensibles. Rappelons que gérer un conflit de manière constructive n’a rien d’évident. L’intensité émotionnelle et les mécanismes de défense qui peuvent être déclenchés dans ces situations rendent l’intervention délicate. À cela s’ajoutent d’autres facteurs tels que des différences culturelles, générationnelles ou communicationnelles, qui peuvent complexifier la situation. Même avec les meilleures intentions, un·e gestionnaire peut vite se retrouver en difficulté.

D’ailleurs, selon une étude de Labelle (2022), près de 68 % des gestionnaires se sentent mal préparé·es à intervenir en cas de conflit. Ce sentiment s’explique en partie par le manque de formation ou de repères clairs, une situation qui nourrit la crainte d’intervenir, surtout en contexte post-pandémique où les tensions sont accrues (CRHA, 2021).

Les croyances négatives autour des conflits

Le manque d’information et de formation pousse de nombreux(ses) gestionnaires à entretenir des croyances négatives autour du conflit. Ils et elles le voient comme un échec en soi ou un signe de dysfonctionnement à éviter à tout prix.

Cette vision est d’autant plus marquée dans les milieux de travail où la culture de la performance prévaut ou, au contraire, où l’harmonie est valorisée au point que toute confrontation est perçue comme une menace à l’équilibre du groupe.

Dans ces environnements, le conflit est perçu comme une anomalie dérangeante voire tabou, réduisant alors la tolérance des personnes face à tout désaccord. Pour un·e gestionnaire, intervenir dans un conflit peut alors sembler risqué : peur d’être perçu·e comme autoritaire, d’être tenu·e responsable d’affaiblir la cohésion d’équipe ou encore de ternir sa réputation au sein de l’organisation, etc.

Ces croyances et représentations culturelles ou organisationnelles, souvent inconscientes, freinent l’intervention. Elles se révèlent dans les commentaires suivants :

« Les conflits, ça finit toujours mal. »

« Les conflits n’ont pas leur place au travail. »

« Un bon professionnel sait éviter les conflits. »

« Exprimer un désaccord, c’est manquer de respect. »

« Dans une équipe soudée, il ne devrait pas y avoir de conflit. »

« Ce sont des adultes, ils et elles vont régler ça par eux-/elles-mêmes. »

« Le temps va arranger les choses. »

Le fait est que les désaccords et les conflits sont inévitables dans tout milieu de travail, et ils ne sont pas négatifs en soi. Comme le rappelle Sadiq (2025) : « Il faut faire la distinction entre le désaccord et le manque de respect […] Le désaccord n’est pas une menace en soi. C’est une information. C’est une différence. C’est la vie qui essaie de s’organiser à travers la tension. »

C’est donc moins le conflit en lui-même que les comportements qui l’accompagnent — et surtout la manière dont on y répond — qui déterminent s’il devient une expérience constructive ou destructrice. Lorsque les conflits sont laissés sans intervention, ils ne disparaissent pas, ils changent de forme. On observe alors de la méfiance, des baisses d’engagement, des démissions ou encore des tensions, qui deviennent structurelles.

Une étude de Camara (2025) montre qu’un conflit ignoré pendant plus de trois mois entraîne une rupture parfois irréversible dans les dynamiques d’équipe. L’accumulation de tensions non traitées favorise par ailleurs la fragmentation du collectif et l’émergence de sous-groupes informels. Ces sous-groupes deviennent à terme les fameux clans dont plusieurs organisations peinent à se départir lorsqu’ils sont bien enracinés.

De telles dynamiques nuisent à l’inclusion, à l’innovation et à la coopération à long terme. Elles entraînent aussi des coûts considérables en termes d’efficacité opérationnelle et de risques de débordements comme la violence et le harcèlement.

Une vision linéaire de la gestion des conflits

Lorsqu’un conflit émerge, bon nombre de gestionnaires abordent sa gestion de la même manière qu’ils ou elles abordent la résolution d’un problème simple : une démarche rationnelle, linéaire, avec une solution unique. Dans cette logique, ils ou elles attendent souvent d’avoir rassemblé suffisamment de faits, identifié l’origine du problème et désigné un responsable, afin de pouvoir trancher, appliquer une sanction ou forcer un compromis.

Or, cette approche, bien qu’intuitive dans un contexte de gestion, peut parfois limiter la portée de l’intervention, ne rendant pas justice à la complexité des dynamiques relationnelles en jeu. Gérer un conflit ne consiste pas nécessairement à trancher comme le ferait un juge ou un arbitre.

Si la situation est prise en main tôt, il peut être préférable de créer un espace de discussion sécurisant, où chacun·e peut exprimer sa perspective, sa réalité, sa vérité (faits, émotions, perceptions, besoins…), sans oublier les facteurs organisationnels, culturels … et les objectifs communs. Comme le rappelle l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), intervenir, c’est d’abord « suspendre la spirale » et éviter l’escalade (IMAQ, 2022). Cela demande de suspendre son jugement et d’adopter une posture différente, souvent moins décisionnelle et plus facilitatrice.

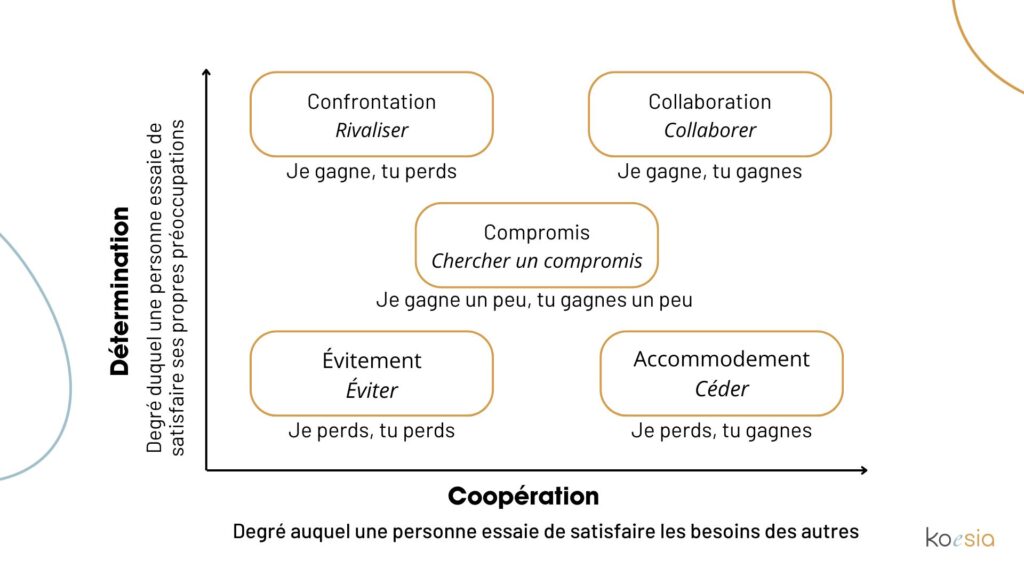

Rappelons aussi que chaque personne privilégie de manière naturelle un des cinq styles d’intervention suivants : évitement, accommodement, compromis, compétition ou collaboration (Thomas-Kilmann, 1974). Former les gestionnaires à reconnaître leur style naturel et à développer d’autres approches peut les aider à intervenir plus efficacement selon la situation.

Évitement : se retire, évite le malaise.

Accommodement : cède pour préserver la relation.

Compromis : cherche une solution intermédiaire (“coupe la poire en deux”).

Compétition : impose son point de vue.

Collaboration : vise une solution gagnant-gagnant.

Et si on formait vraiment les gestionnaires ?

Puisque la gestion des conflits ne s’improvise pas, les gestionnaires ont besoin d’être formé·es à repérer les signaux faibles (changements subtils dans les échanges : silences inhabituels, retraits ou désengagements de certaines personnes, augmentation des critiques …) et à désamorcer les tensions dès leur apparition (dialogue constructif avec les parties prenantes : écoute active, questions facilitantes, reconnaissance des besoins, encouragement à l’autonomie et la co-responsabilité …).

Le sentiment d’autonomie, de compétence et de sens étant directement lié à la capacité à agir dans des situations de tension (Spreitzer, 2007), il est important d’offrir un espace d’apprentissage favorable, qui s’inscrit dans une approche structurée, durable, et alignée avec les valeurs organisationnelles. Une telle approche est soutenue par des politiques de promotion de la civilité et des balises claires, une reconnaissance formelle des compétences relationnelles, un langage commun sur le conflit et des professionnel·les RH disponibles.

Voici quelques leviers concrets qui s’avèrent particulièrement efficaces :

- Offrir de la formation continue aux gestionnaires : démystifier le conflit et développer de saines habitudes de gestion de conflit;

- Inscrire la gestion des conflits dans l’évaluation du leadership : valoriser non seulement les résultats, mais aussi la qualité du climat relationnel;

- Mettre en place un processus clair de gestion des conflits : définir les différentes étapes à suivre et les rôles de chacun·e (employé·es, gestionnaires, professionnel·les RH);

- Soutenir les gestionnaires avant, pendant et après une intervention : veiller à ce que les gestionnaires ne se sentent pas isolé·es lors d’une intervention délicate grâce, entre autres, aux conseils des professionnel·les RH avant, pendant et après.

En offrant aux gestionnaires le support et les outils pour agir avec discernement et assurance face aux tensions et conflits, il est possible de sortir peu à peu de la culture de l’évitement.

Conclusion

Fermer les yeux sur un conflit ne rend pas une équipe plus performante. Au contraire, cela l’affaiblit. À mesure que les silences s’installent et que les tensions s’accumulent, la dynamique se détériore, la confiance s’érode, et la performance collective décline.

Ces dernières années nous ont rappelé cette célèbre citation de Héraclite : « Panta rhei » (« tout coule »). Autrement dit, « la seule constante est le changement ». Dans un contexte d’incertitude et de transformation continue, les gestionnaires ont besoin de plus qu’un simple rappel de leur rôle. Ils et elles ont besoin de repères solides, de soutien réel et d’outils concrets pour intervenir avec clarté, justesse et confiance.

La gestion des conflits n’est pas une compétence accessoire, elle fait pleinement partie du rôle de gestion. Les gestionnaires ont un rôle à jouer, et les professionnel·les RH sont là pour les soutenir. Former, accompagner, reconnaître et soutenir : c’est ainsi que l’on peut créer, ensemble, les conditions d’un milieu de travail sain et inclusif.

Besoin d’un accompagnement pour soutenir vos gestionnaires dans la gestion des conflits ?

Contactez-nous pour une rencontre exploratoire sans frais.

Références

Camara, M. (2025). Gestion des conflits dans les équipes de travail multiculturelles [Mémoire de maîtrise, UQAR]. https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1569/1/030054728.pdf

Labelle, G. (2005). Comment désamorcer les conflits au travail. Transcontinental.

Labelle, G. (4 novembre 2024). Conflits au travail et loi 27 : quel lien faites-vous?. Carrefour RH. https://carrefourrh.org/ressources/sante-securite/2024/11/conflits-travail-et-loi-27#

Larose, N. (30 novembre 2023). La gestion des conflits et la posture du gestionnaire. Carrefour RH. https://carrefourrh.org/ressources/pme/2023/11/gestion-conflits-et-posture-gestionnaire

Sadiq, S. (12 juin 2025). Do you have tolerance for disagreement? https://www.linkedin.com/pulse/do-you-have-tolerance-disagreement-somia-sadiq-zwkrc/?trackingId=fSt56K1wTfqmiePMHwjUgw%3D%3D

Spreitzer, G. M. (2007). Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), International Review of

Industrial and Organizational Psychology, 19, 271–310.

Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2008). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. CPP Inc.